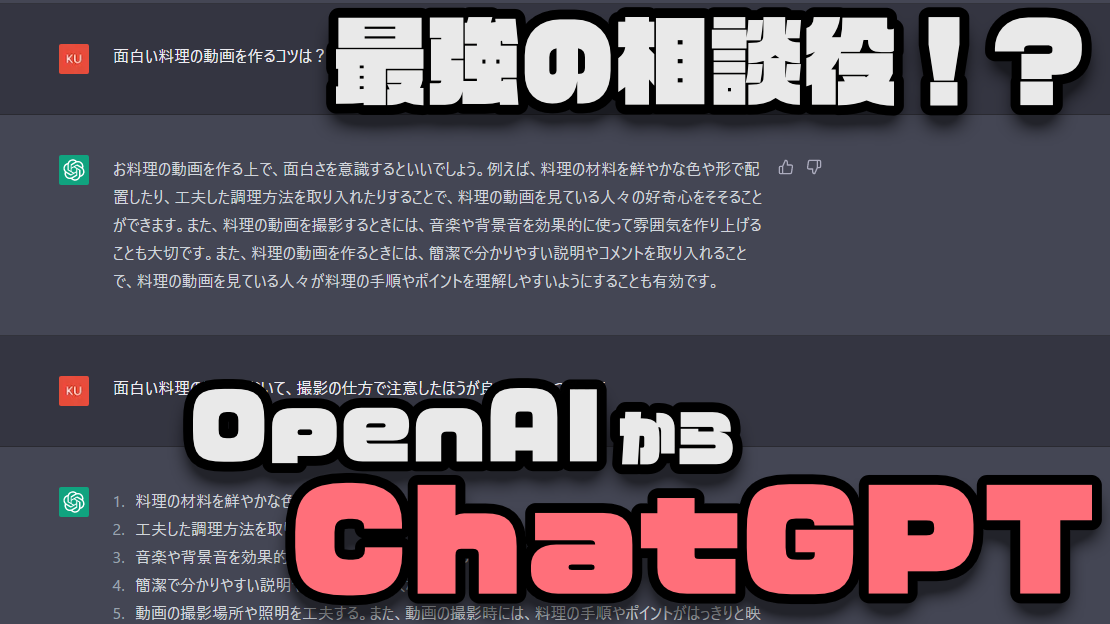

本日、OpenAIからChatGPTというもののトライアル版が発表されました。

ChatGPTはいわゆるチャットボットです。最近よくある、AIがテキストチャットしてくれるってやつです。大企業のweb上の問い合わせによく導入されているような印象があります。

そんなチャットボットのとても進化した版がOpenAIから発表されました。

ChatGPT: Optimizing Language Models for Dialogue (openai.com)

追記[2022/12/01 11:30]

OpenAIから発表されたとても高性能なチャットボットです。

日本語での質問にも対応しており、非常に円滑に対話することができます。

(下手に人に聞くより早い場合すらありそうです)

記事作成時点では英語のみの対応と勘違いしていたのですが、日本語にも対応していたみたいですね。

後ろの方に日本語で質問した例も追加しておきました。ぜひ見てみてください。

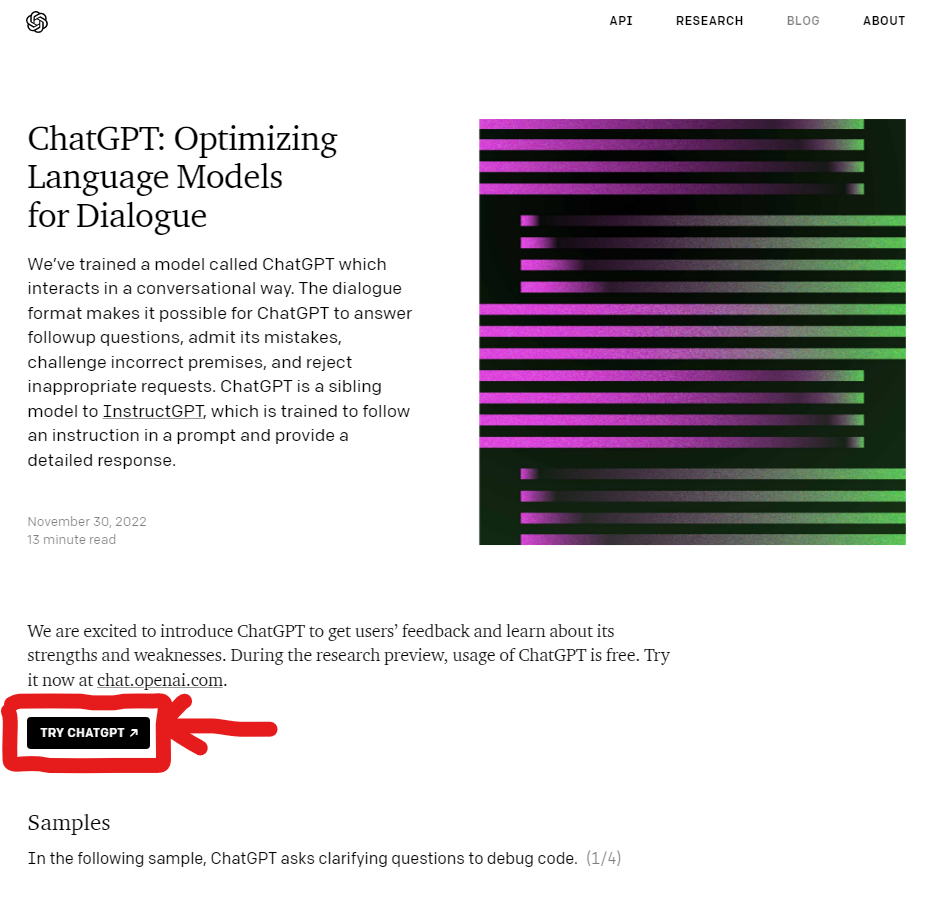

上記リンクから飛ぶことができます。入ったら「TRY CHATGPT」を押してみましょう。

押すとログインが求められます。

ログインしましょう。アカウントが無ければ、アカウントを作成すればおそらく使い始めることができます。

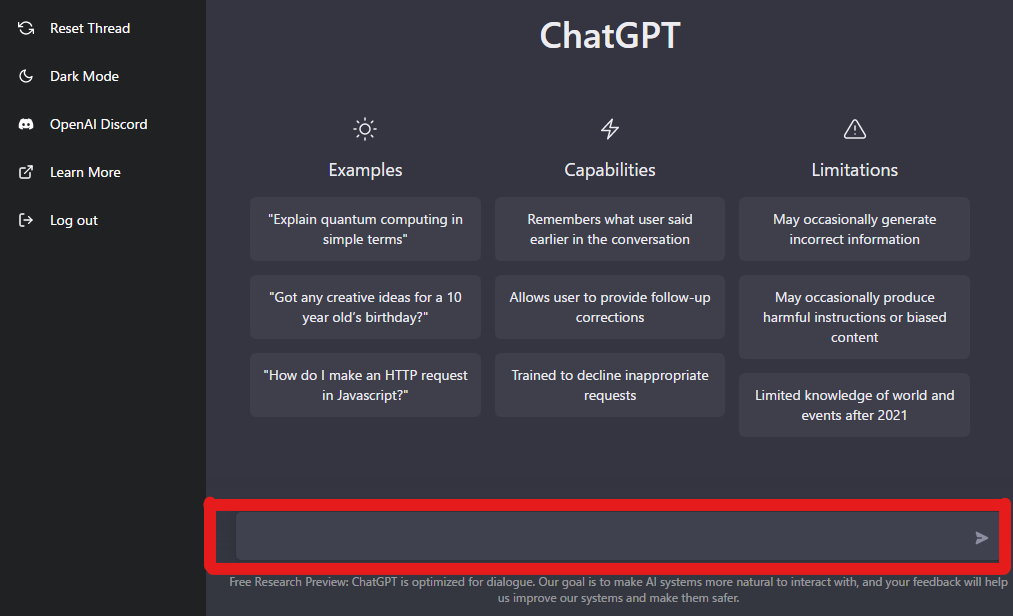

するとこんな感じの対話画面が出てきます。赤枠の中に聞きたいことを書き込んでいきます。

言ってしまえばメッセージアプリみたいな使い方です。

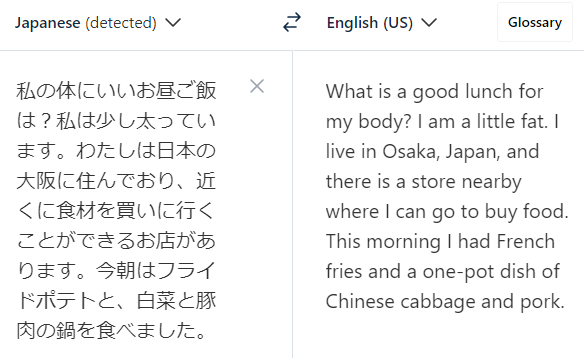

入力は英語のみに対応している(追記[2022/12/01 11:30]:日本語の入力も対応していました)ので、DeepLなどを活用して質問してみましょう。

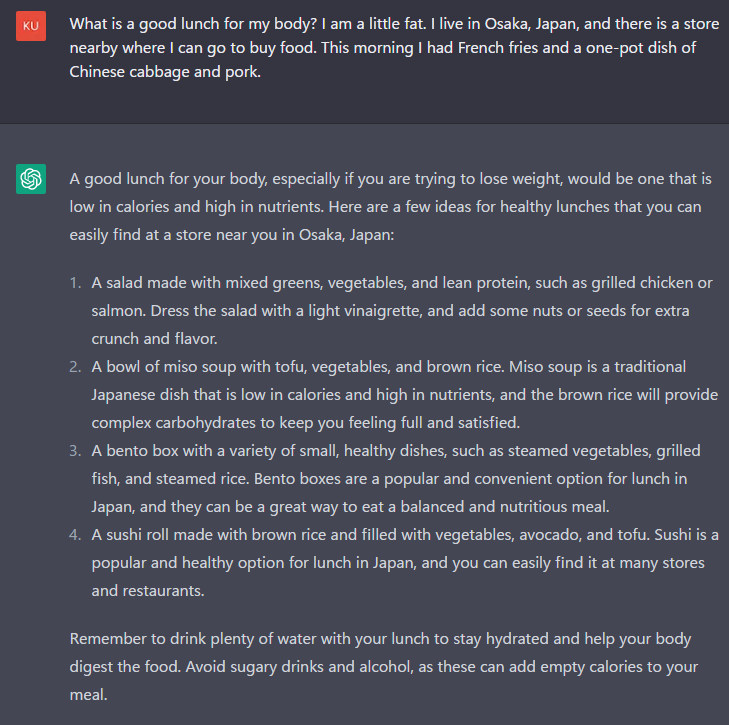

例えば、今日のお昼について聞いてみました。最近太ってきたのでその辺も留意してくれないか一言添えてみました。

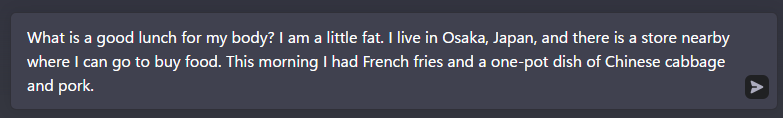

翻訳された内容を入力して、

紙飛行機のマークを押せば送信することができます。

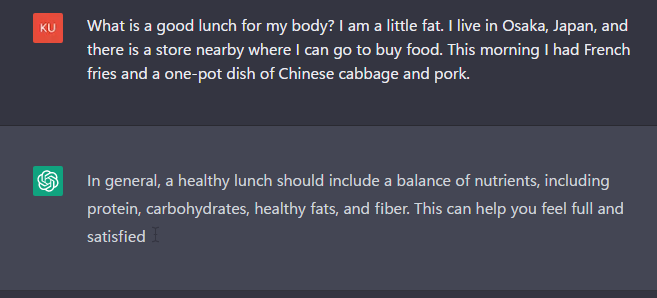

するとこのようにどんどん返答の文章が生成されていきます。文字入力のカーソルで生成中であることを示してくれています。

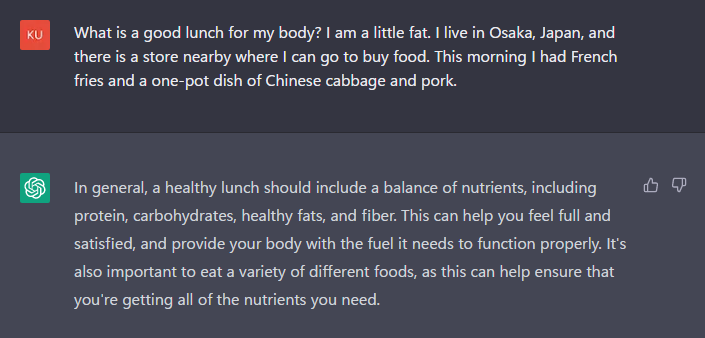

少し待つとこのような返答が帰ってきました。

このようにざっくりとした返答が帰ってきました。

回答は👍👎で評価することができます。

今回はざっくりとした返答でしたが、記事を書く前に試したときには、まったく同じ内容の質問で、もっと具体的な返答を返してくれていました。

1.ミックスグリーンと野菜、そしてグリルチキンやサーモンなどの低脂肪タンパク質で作ったサラダ。軽いドレッシングで和え、ナッツやシードを加えると、歯ごたえと風味が増します。

2.豆腐、野菜、玄米を入れた味噌汁。味噌汁は日本の伝統的な料理で、低カロリーで栄養価が高く、玄米は複合炭水化物で満腹感や満足感を与えてくれます。

3.蒸し野菜、焼き魚、炊き込みご飯など、小さくてヘルシーな料理がたくさん入ったお弁当箱。日本ではお弁当箱はランチの定番で、栄養バランスのとれた食事を手軽にとることができます。

4.玄米を使い、野菜やアボカド、豆腐をたっぷり使った巻き寿司。寿司は日本でも人気のあるヘルシーなメニューで、多くの店やレストランで簡単に手に入れることができます。

5.昼食の際には、水分補給と食べ物の消化を助けるために、水をたくさん飲むことを忘れないでください。甘い飲み物やアルコールは、食事にカロリーを追加することになるので避けましょう。

こちらの回答はかなり具体的です。4の玄米やさいアボカド豆腐寿司はちょっと不明ではありますが、基本的に参考になります。サラダや弁当、飲み物の選び方。そして味噌汁がいいという返答でした。

こちらの回答を聞く前に、「~するためにTipsは?」とかを聞いていたので、回答の仕方がより具体的になっていたのかもしれません。あらかじめ、いくつかの質問をしておくとより精度が上がるのかもしれません。

ただし、しばらくするとログインのセッションが切れるため、続けて質問するときはあらかじめ質問はまとめておいた方が安心かもしれません。

触ってみましたが、とても自然な返答を返してくれます。SiriやAlexaの比ではないかもしれません。もちろん、返答に信ぴょう性があるとは言い切れませんが、相談相手になることができる時点で凄まじい進歩に感じます。何か困ったことがあった時に、どのような指針を立てればいいのか、という疑問を解消するための足掛かりにはとても良さそうです。

個人的にはChatGPTのAPIが解放される日が待ち遠しく思います。音声認識、翻訳APIや合成音声と組み合わせれば、日本語で相談することができるチャットボットもさっくり構築できてしまいそうです。

以上です。最近のAI技術の進歩はすさまじいものがあります。そろそろ何でもできるようになるのでは?と思わせてくれますね。

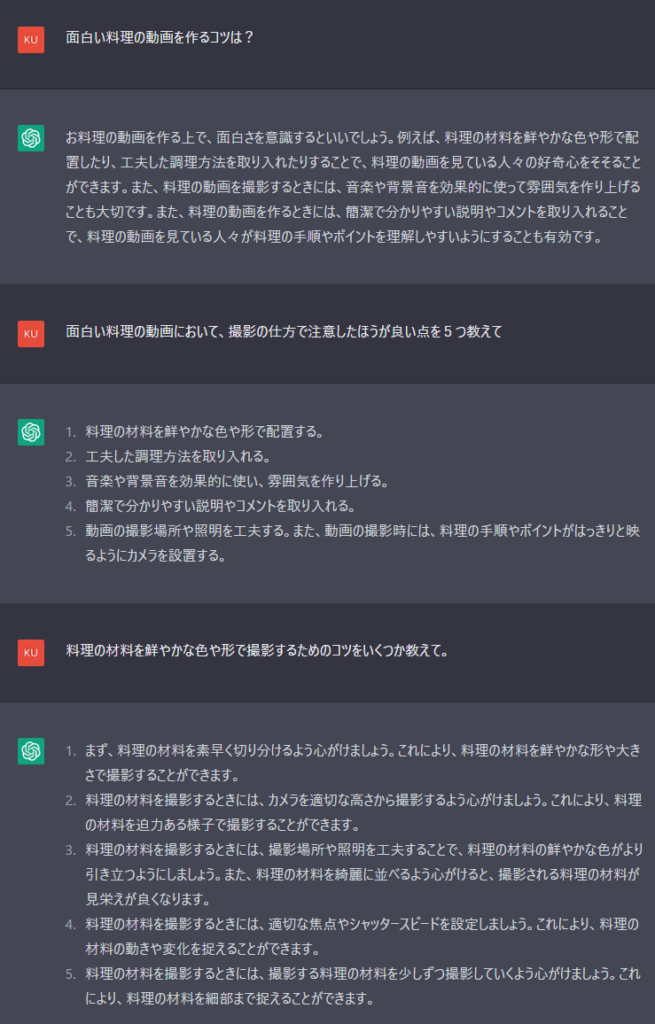

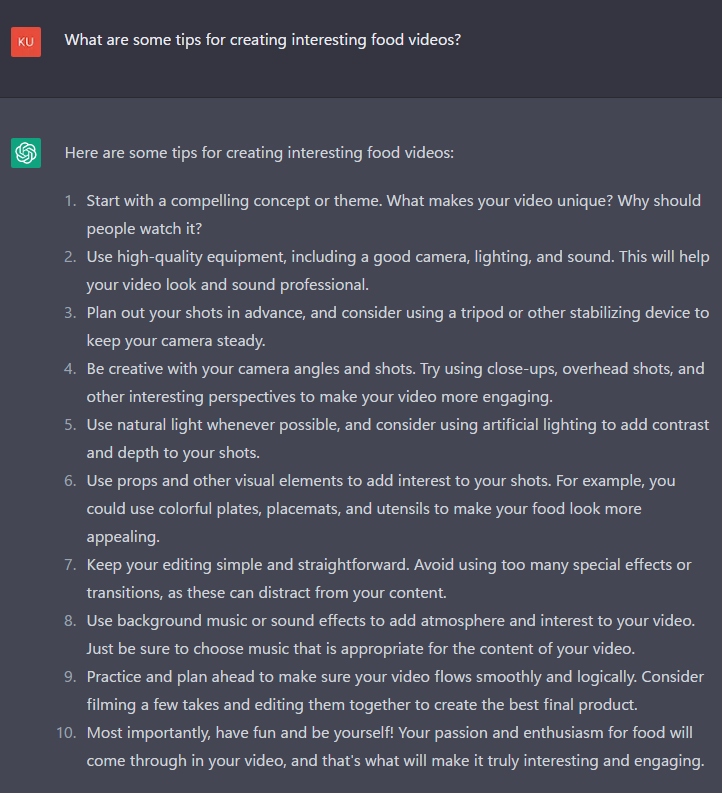

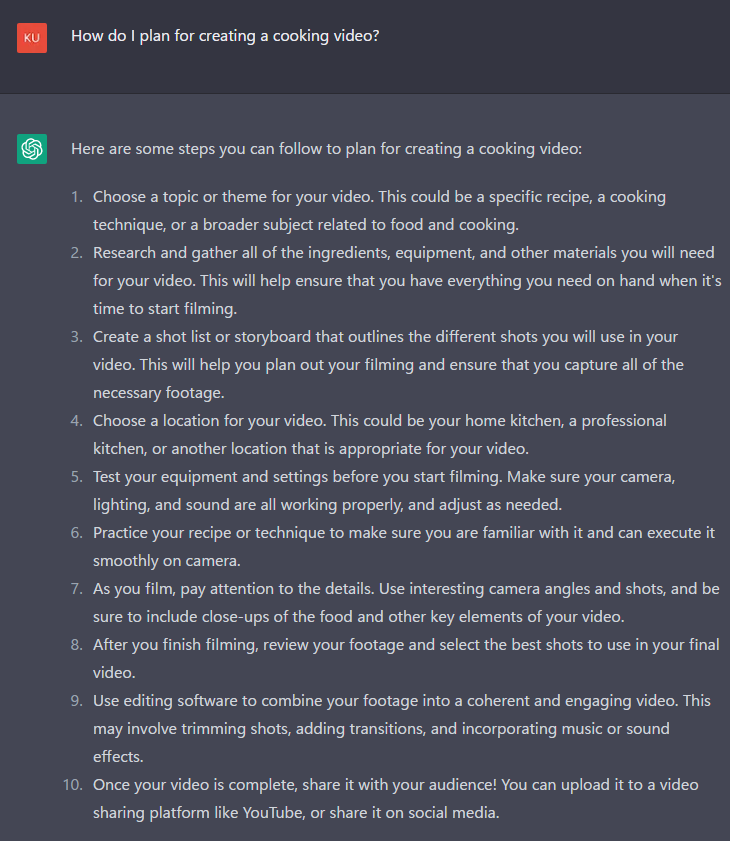

最後に、「いい料理動画を作成するには?」という目的をもってChatGPTにいくつか質問を投げかけてみました。ChatGPTの雰囲気を感じ取って下されば幸いです(質問と回答の翻訳はすべてDeepLを使用しているため、文法などに問題がある場合があります)。

下に続くような感じで突き詰めて質問していくと、自分が見落としていた視点を見つけることに役立つかもしれませんね。特に新しい事に挑戦する時にはとても便利に感じます。下記にような質問をするだけで、簡単な料理動画を作るための大雑把な筋道がわかるようにも思います。

それでは、クロガネでした。またどこかで。

追記(2022/12/01 11:30)

日本語でも質問することができました。こうなってくるとすさまじく便利に感じます。ガンガン質問できるので、気になることをすぐに解消できそうです。

面白い料理の映像を作るためのコツを紹介します。

1.魅力的なコンセプトやテーマから始めましょう。あなたのビデオは何がユニークなのでしょうか?なぜ人々はそれを見なければならないのか?

2.カメラ、照明、音響など、高品質な機材を使用する。そうすることで、プロフェッショナルな映像に仕上がります。

3.事前に撮影計画を立て、カメラを安定させるために三脚やその他の安定装置を使用することを検討してください。

4.あなたのカメラアングルやショットを使用して創造的である。クローズアップ、俯瞰、その他の興味深い視点を使うことで、より魅力的なビデオに仕上げることができます。

5.可能な限り自然光を使い、人工照明を使ってコントラストや奥行きを出すことも考えてみましょう。

6.小道具やその他の視覚的要素を使って、映像に興味を持たせましょう。例えば、カラフルな皿、プレースマット、食器などを使って、料理をより魅力的に見せることができます。

7.シンプルで分かりやすい編集を心がけましょう。特殊効果やトランジションを多用すると、コンテンツが散漫になる可能性があるので避けましょう。

8.BGMや効果音は、映像に雰囲気や面白さを与えるために使いましょう。ただし、動画の内容に適した音楽を選ぶようにしましょう。

9.動画がスムーズかつ論理的に流れるように、事前に練習し、計画を立ててください。数テイク撮影し、それらを編集して、最高の最終製品を作ることを検討してください。

10.最も重要なことは、楽しみながら、自分らしくいることです。あなたの料理に対する情熱と熱意がビデオに反映され、それが本当に面白く、魅力的なものになるのです。

ここでは、料理ビデオの制作を計画するための手順をご紹介します。

1.ビデオのトピックまたはテーマを選択します。具体的なレシピ、調理法、あるいは料理や食品に関連する幅広いテーマが考えられます。

2.ビデオに必要な食材、機器、その他の材料をすべて調べ、集めます。こうすることで、撮影を始めるときに必要なものがすべて手元にあることを確認できます。

3.あなたのビデオで使用するさまざまなショットを概説するショットリストまたはストーリーボードを作成します。これは、あなたの撮影を計画し、必要な映像のすべてをキャプチャするのに役立ちます。

4.あなたのビデオのための場所を選択します。これは、あなたの家のキッチン、プロのキッチン、またはあなたのビデオに適した他の場所である可能性があります。

5.撮影を開始する前に、機器と設定をテストしてください。カメラ、照明、音響がすべて正しく機能していることを確認し、必要に応じて調整します。

6.レシピやテクニックを練習し、慣れていることを確認し、カメラでスムーズに実行できるようにします。

7.撮影の際には、細部にまで気を配りましょう。面白いカメラアングルやショットを使い、料理やビデオの重要な要素のクローズアップを必ず入れてください。

8.撮影が終わったら、映像を見直して、ベストショットを選びます。

9.編集ソフトを使って、まとまりのある魅力的なビデオに仕上げます。ショットのトリミング、トランジションの追加、音楽・効果音の組み込みなどを行います。

10.ビデオが完成したら、視聴者と共有しましょう。YouTubeなどの動画共有サイトにアップロードしたり、ソーシャルメディアで共有することができます。

料理ビデオを作成するためのショットリストや絵コンテの最適な構成は、作成するビデオや個人のスタイルによって異なります。しかし、効果的なショットリストやストーリーボードを作成するための一般的なガイドラインがいくつかあります。

1.まず、動画の全体的な概要から始めます。これは、ビデオの全体的なコンセプトやテーマ、カバーしたいキーポイントを含むことができます。

2.動画を個々のシーンやシーケンスに分解します。料理の動画であれば、食材の準備、調理過程、完成した料理のプレゼンテーションなどが考えられます。

3.各シーンまたはシーケンスでは、あなたがキャプチャする必要があります特定のショットをリストアップします。これは、ワイドショット、ミディアムショット、クローズアップ、その他ストーリーを伝え、料理を紹介するのに役立つショットの種類を含むことができます。

4.様々なカメラアングルや視点を使うことで、写真に興味とバリエーションが加わります。例えば、オーバーヘッドショット、アングルショット、その他の興味深い視点を使用することで、より魅力的なビデオになります。

5.ショット間をどのように移行するかを考え、ショットリストまたはストーリーボードにその情報を含めてください。カット、フェード、その他のトランジションを使って、スムーズでシームレスなビデオに仕上げることができます。

6.特殊効果やその他の視覚的な要素も含めて、ビデオの中で使用する予定があれば、必ず記載してください。例えば、グラフィックス、テキスト、その他の要素を使用して、ショットにコンテキストや強調を追加することができます。

全体として、重要なのは、事前にショットを計画し、できるだけ詳細かつ具体的にすることです。そうすることで、必要な映像をすべて撮影し、構成がしっかりした魅力的なビデオを作成することができます。

狭いスペースで料理動画を作成するための工夫を紹介します。

1.コンパクトカメラやスマートフォンを使って、映像を撮影してみましょう。これなら狭い場所でも取り回しがしやすく、いろいろなショットを撮ることができます。

2.カメラを安定させるために、三脚やその他の安定化装置を使用することを検討してください。そうすることで、狭い場所でもクリアでプロフェッショナルな映像が撮影できます。

3.可能な限り、自然光を利用しましょう。自然光は、空間をより開放的にし、美しく、自然な映像を作るのに役立ちます。

4.カメラアングルやショットを工夫する。クローズアップ、俯瞰、その他の興味深い視点を使うことで、狭いスペースでも魅力的な映像に仕上がります。

5.小道具やその他の視覚的要素を使って、映像に面白さを加えましょう。例えば、カラフルな皿、プレースマット、調理器具を使えば、狭いスペースでも料理をより魅力的に見せることができます。

6.編集はシンプルでわかりやすく。特殊効果やトランジションを多用すると、コンテンツが散漫になり、スペースがさらに狭く感じられますので、避けてください。

7.BGMや効果音を使って、映像に雰囲気や興味を持たせましょう。ただし、映像の内容に適した音楽を選び、あなたの声や料理の音に負けないようにしましょう。

8.動画がスムーズで論理的な流れになるように、事前に練習して計画を立てましょう。何度か撮影して、最終的に最高の作品に仕上げるために編集することも考えてください。

全体として、重要なのはクリエイティブであること、そして今あるスペースを最も効果的に使うことです。面白いカメラアングル、小道具、その他の視覚的要素に注目することで、狭いスペースでも魅力的でプロフェッショナルな料理ビデオを作成することができます。